MODUL 2

Dampak Perubahan Iklim

Ahmad Arif

Penulis

LATAR BELAKANG

Perubahan iklim merupakan proses jangka panjang dan bersifat lintas generasi. Sifatnya yang slow onset ini membuat banyak orang tidak menyadari bahwa saat ini kita sudah berada di tengah krisis iklim, sehingga kurang termotivasi untuk beradaptasi, apalagi memitigasinya. Fenomena ini dikenal sebagai sindrom “katak direbus”, legenda urban tentang eksperimen dengan memasukkan katak ke dalam panci berisi air mendidih, di mana ia dengan cepat melompat keluar. Tetapi jika dimasukkan ke dalam panci berisi air hangat di atas kompor dan panasnya dinaikkan secara bertahap, katak akan tetap berada di dalam panci sampai mati. Katak yang direbus perlahan tidak menyadari perbedaan kenaikan suhu, hingga sangat terlambat untuk menyelamatkan diri.

Penelitian Frances C. Moore dari Department of Environmental Science and Policy, University of California dan tim di jurnal PNAS pada 2019 menunjukkan, keterbatasan ingatan dan ekspektasi, serta bias dalam pikiran, membuat manusia bukan penilai terbaik untuk perubahan suhu. Kebanyakan orang akan menggunakan pengalaman cuaca dalam beberapa tahun terakhir, daripada periode sejarah yang lebih panjang untuk mengevaluasi cuaca saat ini.

Padahal, ketidakpedulian ini memiliki implikasi terhadap perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan. Jika emisi tidak dikurangi dengan cepat, pemanasan selama abad berikutnya akan melebihi setengah juta tahun terakhir. Para saintis telah memprediksi, suhu Bumi bakal tembus 1,5 derajat Celcius lebih panas pada 2027 dibandingkan tahun 1850, dan hingga akhir abad ini, kenaikan suhu bakal melebihi 4 derajat Celcius, dan itu bisa menjadi akhir peradaban manusia.

Modul ini mengajak peserta memahami dan menyadari beragam dampak perubahan iklim yang telah hadir di sekitar kita, dan implikasinya terhadap masyarakat. Dengan kesadaran ini, diharapkan kita menjadi lebih waspada dan tidak menormalisasi kondisi lingkungan yang semakin memburuk. Dan, yang paling penting, diharapkan bisa mengajar peserta melompat keluar dari kuali yang mulai mendidih, sebelum semuanya terlambat.

TUJUAN

- Peserta memahami perkembangan terkini krisis iklim dan dampaknya terhadap berbagai sektor kehidupan.

- Peserta memahami mengenai konsekuensi perubahan iklim terhadap kelompok rentan dan pentingnya aksi iklim yang dilandasi prinsip keadilan

POKOK BAHASAN

- Memahami dampak krisis iklim pada lingkungan (air, biodiversitas, pangan, kesehatan, dll)

- Dampak krisis iklim pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, petani, dll)

- Dampak perubahan iklim di level urban dan pedesaan

OUTPUT

- Peserta bisa mengenali kerentanan masyarakat akibat dampak perubahan iklim

- Mengidentifikasi peran yang bisa dilakukan dalam menghadapi krisis iklim.

METODE

Diskusi dan ceramah dengan 4 kegiatan utama:

- Aktivitas: sensing iklim untuk mendapatkan pengalaman belajar

- Refleksi: mereview kegiatan sensing dengan menjawab pertanyaan reflektif

- Konsep: mempelajari konsep yang berkaitan dengan tema sekaligus memperkuat pengalaman belajar pada bagian aktivitas, dengan ceramah dan menonton video

- Tanya jawab terkait konsep yang disampaikan

- Refleksi akhir: sharing session terkait keseluruhan materi

RINCIAN WAKTU

90 Menit

| 5 menit | Perkenalan | ||

|---|---|---|---|

| 5 menit | Ruang Berbagi dari Peserta | Sharing dari salah satu kelompok kecil peserta. Ini adalah ajang latihan bagi peserta | Kelompok telah dibagi. Topik berbagi akan diusahakan sesuai tema, tetapi ada risiko beda tema. |

| 10 menit | Sensing dampak perubahan iklim | Mindfulness | |

| 5 menit | Refleksi | Mengisi worksheet di kertas kerja | |

| 35 menit | Konsep | Ceramah dan pemutaran film | |

| 15 menit | Tanya jawab | Diskusi | |

| 15 menit | Refleksi | Sharing session peserta atas kertas kerja yang ditulis sebelumnya |

PERALATAN

- Kertas

- Spidol

- Materi presentasi

- Perangkat dasar: laptop, proyektor, sound system

LANGKAH-LANGKAH

Persiapan

- Persiapan materi presentasi

- Video yang akan diputar sudah ditempel di materi presentasi

- Artikel/tulisan pendukung

- Peralatan untuk kegiatan sudah tersedia

1. Perkenalan (5 menit)

Fasilitator dan seluruh peserta mengenalkan diri, dengan menyebut nama dan satu hobi.

Ruang Berbagi dari Peserta

Kelompok peserta yang mendapat giliran akan berbagi masalah atau pengalaman mereka.

2. Aktivitas sensing perubahan iklim (10 menit)

Perubahan iklim adalah masalah global yang menimbulkan ancaman bagi seluruh kehidupan di Bumi, namun hal ini jarang mendapat perhatian atau urgensi yang layak. Untuk meningkatkan kesadaran akan topik penting ini, kami ingin mengajak peserta “merasakan” dampak perubahan iklim yang sudah hadir itu.

Fasilitator memulai dengan mengajak peserta untuk melakukan sensing terhadap perubahan iklim yang sedang terjadi. Fasilitator akan memfasilitasi peserta untuk chek in ke kelas dengan teknik mindfulness. Banyak studi menunjukkan, mindfulness membantu kita untuk meningkatkan kesadaran. Dengan mematikan pilot otomatis, peserta diharapkan lebih sadar akan keputusan dan tindakan, dibandingkan mengikuti rutinitas secara membabi buta.

Mindfullnes juga menenangkan sistem saraf kita, dan menciptakan rasa keterhubungan dengan perilaku pro-lingkungan. Bacaan lebih lanjut mengenai hal ini bisa dilihat di referensi. Berikut langkah-langkah untuk sensing perubahan iklim:

- Peserta diharapkan dalam posisi duduk yang nyaman, mengatur napas, menutup mata, lalu fokus pada detak jantung dan merasakan sensasi udara saat bernapas. Fasilitator meminta peserta menaruh salah satu tangan di dada. Pada saat yang sama, fasilitator memutar musik soothing relaxation: (The Hidden Valley: Beautiful Relaxing Music for Stress Relief, Sleep & Meditation)

- Fasilitator membimbing peserta untuk merasakan kehadiran ekosistem dengan narasi berikut: “Biarkan panca indera membimbing Anda. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda cium, dan rasakan? Ya, rasakanlah udara yang Anda hirup saat memenuhi dada. Itulah salah satu berkah terbesar yang diberikan Bumi, selain banyak lain yang menopang kehidupan kita. ”

- Hening sejenak, lalu lanjutkan: “Biosfer, dari bahasa Yunani bíos yang berarti kehidupan dan sphaira yang berarti lingkungan, merupakan lapisan udara dengan ketebalan sekitar 20 kilometer di bawah dan permukaan Bumi, yang menjadi satu-satunya tempat di mana kita mengetahui adanya kehidupan. Selama lebih dari 4 miliar tahun, didukung oleh matahari sebagai sumber utama energi, biosfer dan sistem Bumi berevolusi hingga membentuk biosfer yang bisa mendukung kehidupan manusia.”

- Hening sejenak, dan lanjutkan: ”Melalui perjalanan panjang evolusi, manusia modern pertama kali muncul di Afrika sekitar 250.000 tahun lalu. Pada awal kemunculannya, manusia masih merupakan bagian dari jejaring ketergantungan dalam biosfer ini. Namun, sejak Revolusi Industri, sekitar dua abad terakhir, manusia mulai mendominasi atas alam dan mengeksploitasinya secara membabi buta, sehingga memunculkan zaman baru yang disebut Antroposen. Sejak itu, biosfer di planet kita mengalami tekanan hebat. Tanah ditambang, hutan dibabat, air diracuni, dan udara dicemari oleh berbagai emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan kemudian perubahan iklim.”

- Hening sejenak, lalu lanjutkan,”Pemanasan global semakin melaju dengan membawa berbagai konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lapisan es di kutub dan gletser mencair cepat, menyebabkan kenaikan muka air laut, mengubah hidrologi, dan juga meteorologi. Cuaca ekstrem menguat dan bencana semakin mematikan. Kombinasi perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menyebabkan daya dukung biosfer untuk menyangga kehidupan terus berkurang. Manusia telah mendesak berbagai spesies lain ke tubir kepunahan, termasuk kemudian spesies kita sendiri. ”

- Narasi terakhir dari fasilitator,”Saat ini suhu telah bertambah 1,2 derajat celcius dibandingkan era Revolusi Industri, dan jika perilaku kita tetap seperti ini maka Bumi bakal terus memanas hingga lebih 4 derajat celcius pada akhir abad ini. Itu artinya kiamat bagi manusia. Ya, batas aman kehidupan memang semakin menyempit, itu karena ulah manusia. Namun, para ilmuwan masih menyerukan optimismenya bahwa planet ini dapat pulih jika kita berubah, terutama dengan secepatnya menghentikan penggunaan batubara, minyak, dan gas alam serta memperbaiki cara kita memperlakukan tanah dan air.”

- Fasilitator kemudian mengajak peserta mengatur kembali nafas, meminta menurunkan tangan dari dada, dan perlahan membuka mata; “Selamat memulai perjalanan ke kelas!”

3. Refleksi (5 menit)

Fasilitator kemudian meminta setiap peserta menjawab pertanyaan (pertanyaan ditulis di slide presentasi) berikut:

“Apa dampak perubahan iklim yang paling dirasakan, mengapa hal itu yang dianggap paling penting, dan apa yang ingin Anda lakukan untuk mengurangi dampaknya?”

Peserta diminta menuliskan jawabannya di kertas kerja masing-masing. Jawaban ini akan ditempel di dinding, yang kemudian akan dibahas di akhir sesi.

4. Konsep (pemaparan materi dengan menggunakan slide 35 menit) Memahami Dampak Perubahan Iklim

Suhu permukaan bumi secara global memanas pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Untuk melihat seberapa besar dampak perubahan iklim, peserta diajak menyimak video mengenai perubahan iklim (video berdurasi sekitar 5 menit).

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=flNmZ1Mw464

Cuaca Ekstrem

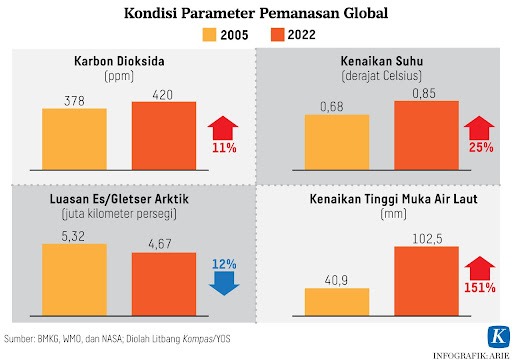

Perubahan iklim dikaitkan dengan pola cuaca yang semakin ekstrem. Kondisi iklim pada tahun 2022 menunjukkan menguatnya berbagai parameter pemanasan global itu. Apa yang kita saksikan pada tahun 2023 bahkan lebih ekstrem lagi. Bulan Juli 2023 merupakan bulan terpanas yang pernah tercatat, dengan panas terik di banyak wilayah belahan bumi utara dan hal ini berlanjut hingga Agustus.

Laporan WMO terbaru (September 2023), Bumi baru saja mengalami rekor suhu terpanas pada bulan September, dan dengan selisih yang memecahkan rekor. Suhu permukaan Bumi secara rata-rata telah mencapai 16,38 derajat celcius, lebih tinggi 1,75 derajat celcius dibandingkan rata-rata bulan September rata-rata pada periode 1850-1900. Kenaikan panas ini memicu kebakaran hutan telah melanda sebagian besar wilayah Kanada, menyebabkan kehancuran dan kematian yang tragis di Hawaii, dan juga menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa di wilayah Mediterania. Indonesia tahun ini juga mengalami kebakaran hutan lebih parah, karena musim kering yang diperkuat efek El Nino. Kebakaran hutan dan lahan mempunyai konsekuensi yang fatal, tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi satwa liar, yang kehilangan sebagian besar habitatnya, dan ini berarti semakin banyak spesies hewan dan tumbuhan yang akan menghadapi kepunahan.

Banjir

Perubahan iklim telah mendatangkan malapetaka pada cuaca kita dan perubahan ini telah menyebabkan banyak penderitaan bagi manusia dan satwa liar. Salah satu perubahan tersebut adalah banjir, yang frekuensi dan intensitasnya semakin meningkat di seluruh dunia. Peristiwa banjir ini biasaya dipicu oleh hujan yang lebih ekstrem. Misalnya, pada September 2023 lalu, badai Daniel telah memicu hujan paling hebat melanda Libya, menjebol bendungan dan menyebabkan belasan ribu orang tewas dan lebih dari sepuluh ribu hilang. Menurut statistik dari EM-DAT, database bencana internasional, Badai Daniel juga merupakan badai paling mematikan secara global setidaknya sejak tahun 2013 ketika Topan Super Haiyan menewaskan 7.354 orang di Filipina.

Bulan Agustus 2023 lalu misalnya, banjir hebat dan longsor melanda sejumlah wilayah China, termasuk Beijing, setelah hujan turun dengan intensitas 744,8 mm dalam sehari. Berikutnya, pada awal September 2023 ini, hujan terhebat di Hong Kong dengan intensitas lebih dari 200 mm per hari sejak pencatatan dimulai 140 tahun lalu telah menyebabkan dua orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka.

Sebelumnya, musim panas 2022 lalu, sepertiga wilayah Pakistan dibanjiri oleh hujan monsun musiman yang tidak normal, dimulai pada pertengahan Juni dan berlanjut hingga September, sehingga menyebabkan debit air tiga hingga enam kali lebih banyak dari normalnya. Banjir berdampak pada lebih dari 33 juta orang, atau sekitar 15 persen populasi negara tersebut, dan menewaskan lebih dari 1.300 orang pada 5 September.Indonesia juga sudah berulang kali dilanda bencana akibat hujan di luar normal. Misalnya, banjir besar yang melanda Jakarta pada pergantian tahun baru 2020. Catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, hujan dengan intensitas 377 milimeter (mm) per hari yang tercatat di Bandara Halim Perdana Kusuma, merupakan yang tertinggi sejak dilakukan pengukuran tahun 1866. Sebaran hujan ekstrem, dengan intensitas di atas 200 mm per hari juga tercatat di beberapa wilayah Jakarta.

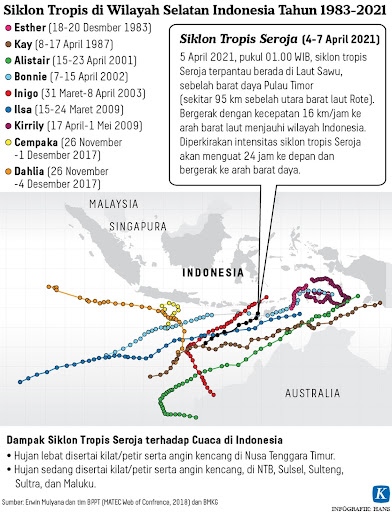

April 2021, Indonesia juga dilanda bencana akibat anomali iklim Seroja yang melanda NTT, menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Pertumbuhan siklon di dekat Indonesia, seperti Seroja, merupakan anomali karena siklon tropis biasanya tidak tumbuh atau melintas wilayah khatulistiwa. Menguatnya siklon dan ekstremitas cuaca ini merupakan konsekuensi perubahan iklim yang semakin nyata.

Kajian Siswanto, peneliti iklim dari BMKG di jurnal Meteorological Society of Japan pada Februari 2022 menunjukkan adanya perubahan pola hujan. Durasi hujan semakin pendek, namun lebih ekstrem. Sesuai hubungan Clausius-Clapeyron, kenaikan suhu permukaan meningkatkan kapasitas atmosfer menahan air. Relasi ini awalnya dikenalkan oleh Kevin E Trenberth, ilmuwan iklim dari National Center for Atmospheric Research, Amerika Serikat, ini menunjukkan adanya pengaruh langsung pemanasan global terhadap perubahan curah hujan dan hujan lebat.

Di satu sisi, peningkatan pemanasan menyebabkan penguapan yang lebih besar dan dengan demikian pengeringan permukaan, sehingga meningkatkan intensitas dan durasi kekeringan. Namun pada saat yang sama, menurut Trenberth (Encyclopedia of Hydrological Sciences, 2008), kapasitas udara menahan air meningkat sekitar 7 persen per 1 derajat Celcius pemanasan. Penelitian Siswanto menunjukkan, kenaikan suhu permukaan 1 derajat Celcius meningkatkan kemampuan udara menahan air hingga 14 persen, dua kali lipat dari yang selama ini dipahami secara global. Artinya, semakin banyak kandungan uap air di atmosfer, potensi hujan ekstrem di kawasan panas, termasuk tropis, meningkat lebih tinggi lagi.

Panas dan Kekeringan

Perubahan pola hujan, menjadi lebih pendek durasinya, namun lebih lebat bukan hanya memicu banjir, namun juga kekeringan. Temperatur yang lebih hangat juga meningkatkan penguapan, yang mengurangi air permukaan dan mengeringkan tanah dan tumbuh-tumbuhan.

Kekeringan dapat berlanjut melalui lingkaran setan, dimana tanah yang sangat kering dan berkurangnya tutupan tanaman menyerap lebih banyak radiasi matahari dan panas, sehingga mendorong terbentuknya sistem tekanan tinggi yang semakin menekan curah hujan, sehingga menyebabkan daerah yang sudah kering menjadi lebih kering. Ketersediaan air menjadi masalah utama yang dipicu oleh kekeringan. Selama musim kemarau, masyarakat mungkin memiliki akses terbatas terhadap air untuk keperluan rumah tangga, termasuk minum, memasak, membersihkan, dan menyiram tanaman, serta untuk pertanian, transportasi, dan pembangkit listrik. Sebagian daerah di Indonesia telah merasakan kekurangan air selama musim kemarau 2023 ini. Suhu global yang terus memanas juga bakal mempersempit ruang hidup manusia di bumi.

Dengan proyeksi kenaikan suhu bumi hingga 2,7 derajat celsius pada akhir abad ini, penelitian di Nature Sustainability (2023) telah memproyeksikan setidaknya 2 miliar orang bakal tinggal di zona yang terlalu panas dan sulit untuk ditinggali. Indonesia berada di urutan ketiga negara dengan jumlah penduduk paling berisiko terpapar kenaikan suhu global ini, yaitu lebih dari 100 juta orang bakal tinggal di luar ”relung iklim manusia”. Relung iklim manusia tersebut didefinisikan sebagai tempat dengan suhu rata-rata 13 derajat celsius di subtropis atau 27 derajat celsius untuk tropis. Populasi manusia secara historis memuncak di daerah-daerah ini dan di luar zona suhu ini tergolong ekstrem sehingga sulit untuk ditinggali.

Krisis Pangan

Pada akhirnya, perubahan iklim yang mengubah pola hujan itu akan berdampak pada pemenuhan pangan. Banjir dan kekeringan yang semakin intens jelas membawa dampak buruk pada produksi pertanian. Beberapa studi menunjukkan, produksi tanaman biji-bijian, termasuk padi bakal merosot karena dampak perubahan iklim ini. Misalnya, penelitian laporan di jurnal Nature Food pada 4 Mei 2023 menyebutkan, penurunan akibat curah hujan ekstrem sebanding dengan yang disebabkan oleh panas ekstrem selama dua dekade terakhir, memproyeksikan penyusutan produksi padi hingga 8,1 persen pada tahun 2100. Riset Edvin Adrian dan Elza Surmani dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menunjukkan, Indonesia dapat kehilangan nilai ekonomi padi rata-rata Rp 42,4 triliun per tahun pada 2051-2080 dan meningkat menjadi Rp 56,45 triliun per tahun pada 2081-2100 (Kompas, 24 November 2022).

Sepanjang tahun 2023, kita juga menyaksikan dampak iklim terhadap pasokan pangan global. India telah menghentikan ekspor beras putih non-basmati sejak akhir bulan Juli 2023 untuk mengendalikan melonjaknya harga di dalam negeri karena menurunnya ketersediaan lokal akibat serangkaian bencana terkait cuaca. Hal ini telah berdampak pada kelangkaan ketersediaan beras global, dan kemudian turut meningkatkan harga beras di Indonesia, yang selama ini juga masih tergantung pada impor. Panen gandum Australia juga terdampak, menambah kekurangan pangan dan lonjakan harga yang disebabkan oleh perang di Ukraina.

Laporan tentang ketahanan pangan dan nutrisi di dunia tahun 2021 oleh Organisasi Pangan Dunia (FAO) telah memperingatkan tentang sederet persoalan yang dihadapi sistem pangan global akibat perubahan iklim dan gejolak politik. Dilaporkan juga, lebih dari sepertiga populasi dunia tidak mampu membeli makanan yang sehat. Pasokan pangan juga terganggu oleh gelombang panas, banjir, kekeringan, dan perang. Di sisi lain, jumlah orang yang kelaparan pada tahun 2020 meningkat 15 persen dibandingkan tahun 2019.

Perubahan iklim jelas mengancam ketersediaan pangan global. Sebaliknya, apa yang kita makan bakal berdampak terhadap iklim. Setiap makanan yang kita konsumsi memiliki jejak karbon dan pilihan menu kita bisa sangat menentukan masa depan kehidupan di bumi. Produksi pangan global bertanggung jawab atas sepertiga dari semua emisi gas rumah kaca (GRK) yang disebabkan aktivitas manusia. Temuan di jurnal Nature Food edisi September 2021 menyebutkan, seluruh sistem produksi pangan, seperti penggunaan mesin pertanian, penyemprotan pupuk, dan pengiriman produk, menyebabkan 17,3 miliar metrik ton GRK per tahun. Jumlah pelepasan yang sangat besar ini mewakili 35 persen dari semua emisi global.

Dari total emisi sektor pangan ini, sebanyak 57 persen berasal dari produksi makanan hewani, sedangkan makanan nabati menyumbang 29 persen. Daging sapi saja menyumbang seperempat dari emisi di sektor pangan. Sisanya berasal dari penggunaan lahan lain, seperti kapas atau karet. Ini berarti, semakin Anda doyan mengonsumsi pangan hewani, semakin besar emisi karbon yang dilepaskan. Jadi, pilihan menu makan kita bisa sangat menentukan masa depan kehidupan di bumi.

Kenaikan Permukaan Laut

Mencairnya es di daratan, termasuk di kutub, dan pengembangan volume air laut karena pemanasan, menjadi penyebab utama kenaikan air laut. Permukaan laut global telah meningkat lebih dari 20 cm sejak pencatatan dilakukan pada tahun 1880. Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), sejak 1993, kenaikan permukaan laut telah terjadi dengan kecepatan sekitar 2 milimeter (mm) per tahun. Dengan tren saat ini, IPCC menyebutkan, ”proyeksi kenaikan permukaan laut rata-rata global sebesar 1,7 meter hingga 6,8 meter pada tahun 2300 menjadi mungkin”.

Dampak kenaikan air laut ini diperparah oleh penurunan daratan, sebagaimana terjadi di beberapa pesisir Indonesia, seperti Pantai Utara Jawa. Misalnya, antara tahun 1982 dan 2010, Jakarta mengalami penurunan tanah sebanyak 28 sentimeter (cm). Sedangkan sejak 2015 hingga 2020, penurunan tanah turun di Jakarta yang mencapai 3 cm per tahun atau 10 kali lipat dibandingkan laju kenaikan muka air laut. Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah, juga mengalami penurunan tanah 3 cm per tahun. Dampaknya, banjir rob terjadi semakin sering dan meluas.

Kombinasi penurunan tanah dan pemanasan lautan akibat perubahan iklim diprediksi bakal memicu kenaikan permukaan laut melebihi 2 meter pada tahun 2100. Berdasarkan prediksi ini, Bank Pembangunan Asia (ADB) telah merekomendasikan untuk menaikkan batas garis air imajiner untuk proyek-proyek di kawasan Asia Pasifik menjadi 2 meter, alih-alih 1 meter seperti yang ada, untuk meningkatkan ketahanan struktur terhadap kenaikan permukaan laut.

Meluasnya Penyebaran Penyakit

Perubahan lingkungan yang dipicu perubahan iklim pada akhirnya meningkatkan penyebaran berbagai penyakit. Ada banyak studi bahwa pemanasan global meningkatkan aktivitas serangga. Misalnya, penyakit yang dibawa vektor nyamuk juga semakin meluas. Kajian yang diterbitkan di The Lancet Planetary Health (2021) misalnya menemukan, akan ada 1,6 bulan tambahan penularan malaria di dataran tinggi tropis di wilayah Afrika, wilayah Mediterania Timur, dan wilayah Amerika. Sementara itu, kajian Sukmal Fahri di jurnal PLOS Neglected Tropical Diseases (2013) menemukan keberadaan virus dengue pemicu DBD di dataran tinggi Jawa Tengah dengan ketinggian 1.001 meter dari permukaan laut.

Jelas, bahwa perubahan iklim telah berdampak pada kehidupan di Bumi. Batasan-batasan yang membuat planet kita tetap bisa menunjang semakin menyempit, Namun demikian, dampak yang dialami oleh setiap orang bisa berbeda-beda karena ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi sebelumnya. Dampak perubahan iklim juga bisa berbeda di level desa dan kota.

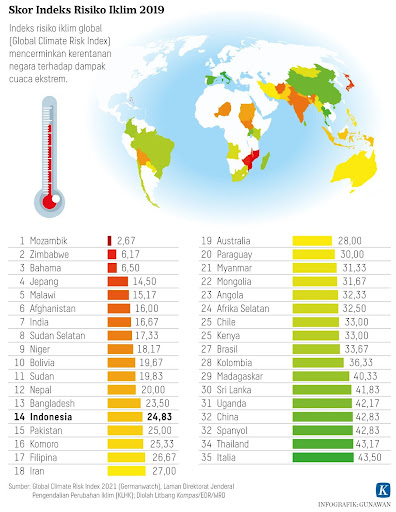

Bagi masyarakat miskin, perubahan iklim bakal meningkatkan faktor-faktor yang membuat dan membuat masyarakat tetap berada dalam kemiskinan. Selama satu dekade terakhir (2010–2019), kejadian-kejadian terkait cuaca menyebabkan rata-rata 23,1 juta orang mengungsi setiap tahunnya, sehingga membuat banyak orang menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan. Kebanyakan pengungsi berasal dari negara-negara yang paling rentan dan paling tidak siap beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Ketidakadilan dalam Perubahan Iklim

Pemanasan global menjadi ujian paling nyata bagi kemanusiaan kita. Sekalipun setiap orang di Bumi berkontribusi dengan pemanasan global, jejak karbon per kapita bisa sangat timpang. Sebaliknya, mereka yang paling miskin cenderung menanggung dampak terberat dari perubahan iklim, karena memiliki keterbatasan sumber daya dalam beradaptasi.

Analisis dari World Inequality Lab tahun 2021, yang dipimpin oleh Paris School of Economics dan University of California di Berkeley menunjukkan, 10 persen dari populasi dunia, yang berarti sekitar 800 juta orang, bertanggung jawab atas sekitar setengah dari semua emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, laporan Institute for European Environmental Policy (IEEP) dan The Stockholm Environment Institute (SEI) tahun 2021 menyebutkan, dengan gaya hidup mewah seperti bepergian dengan pesawat jet atau kapal pesiar pribadi, sebanyak 1 persen dari populasi di Bumi yang masuk kategori terkaya rata-rata melepaskan 70 ton karbon dioksida (CO2) per orang per tahun. Secara total orang-orang kaya ini akan menyumbang 16 persen dari total emisi global pada tahun 2030, naik dari 13 persen emisi pada tahun 1990.

Jejak karbon dari orang-orang terkaya ini berada di jalur menjadi 30 kali lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat celsius, sesuai Perjanjian Iklim Paris. Jika mengacu pada perjanjian ini, setiap orang di Bumi perlu mengurangi emisi CO2 mereka menjadi rata-rata 2,3 ton pada tahun 2030, sekitar setengah dari rata-rata saat ini. Sementara itu, 50 persen orang termiskin di Bumi akan melepaskan rata-rata satu ton CO2 per tahun. Saat ini, 1 persen orang terkaya, sekitar 80 juta orang yang berpenghasilan 109.000 dollar AS per tahun, merupakan kelompok sumber emisi yang tumbuh paling cepat. Mereka tinggal di seluruh dunia, dengan sekitar 37 persen di AS dan masing-masing lebih dari 4,5 persen di Brasil, China, termasuk di Indonesia.

Di sisi lain, meskipun dampak perubahan iklim bersifat global, namun kelompok marjinal secara ekonomi maupun sosial–termasuk gender, akan merasakan pukulan paling berat. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, akan mempengaruhi kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda. Mereka yang miskin, akan lebih minim pilihan. Hal itu jelas terlihat misalnya dalam kasus banjir rob akibat penurunan daratand an kenaikan air laut di pantura Semarang -Demak. Sekitar 3.000 warga di Tambak Lorok dan Kemijen, Semarang menghadapi persoalan abrasi dan banjir rob atau limpasan air laut ke daratan dengan masalah baru, yaitu menguruk tanah dengan sampah plastik. Upaya ini justru memperparah kualitas lingkungan dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, mereka yang berpunya secara ekonomi, bisa berpindah ke tempat lain yang dianggap lebih aman. Padahal, dari segi penyebab bencana lingkungan, masyarakat miskin ini memiliki kontribusi paling kecil, terutama jika dilihat dari jejak karbonnya.

Perbedaan dampak iklim juga bisa berbeda di tingkat urban dan rural. Ketika banjir dan banjir rob dapat menyapu daerah kumuh perkotaan, menghancurkan rumah-rumah dan mata pencaharian. Di pedesaan, panas dapat mempersulit pekerjaan warga yang kebanyakan di luar ruangan. Di Indonesia, fenomena ini telah dilaporkan terjadi di Berau, Kalimantan Timur, di mana petani harus mengubah jam kerja menjadi pagi dan sore hingga malam hari.

5. Sharing session (15 menit)

Setelah menyimak keseluruhan materi, peserta diminta menyampaikan tanggapannya, dengan menyampaikan kertas kerja yang telah dibuat sebelumnya ditambah dengan rencana ke depan yang akan akan dilakukan untuk meminimalkan dampak iklim tersebut. Dengan asumsi jumlah peserta 20 orang, setiap peserta bisa menyampaikannya dalam satu menit.

Bacaan Tambahan

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622015244

- https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-017-0428-2

- https://www.kompas.id/baca/utama/2017/03/22/yang-miskin-membayar-lebih

- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

- https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/04/berau-memanas-kematian-meningkat-dan-petani-bekerja-di-malam-hari

- https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/15/pemanasan-global-membuat-nyamuk-menyebar-ke-daerah-lebih-tinggi

- https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/11/10/ketidakadilan-jejak-karbon-di-balik-cop-26

- https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/24/menghitung-penyempitan-zona-kehidupan-akibat-perubahan-iklim