MODUL 9

Etika dalam Media Sosial

Nender Sekar Arum

Penulis

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Demokrasi telah direbut dari kekuasaan otoritarian Orde Baru pada masa Reformasi 1998. Pada masa reformasi, terbit Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat 2 UU tersebut menjamin “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Sementara itu, Pasal 25 berbunyi: “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain itu, kebebasan berekspresi juga dijamin dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tepatnya pada Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” dan Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Meskipun diamanatkan oleh konstitusi dan UU HAM, namun pada kenyataannya tidak ada yang benar-benar menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia. Laporan Freedom in the World 2023 dari Freedom House misalnya, memberikan skor 3/4 untuk kebebasan berekspresi individu di Indonesia. Dalam laporannya, lembaga penelitian yang berbasis di Amerika Serikat itu menyoroti berbagai regulasi dan kebijakan yang mengancam kebebasan berekspresi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kebijakan polisi virtual, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5/2020 (PM 5/2020), dan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Lebih lanjut, dalam laporannya Freedom on the Net 2022, Freedom House memberikan skor 49/100 kepada Indonesia. Salah satu komponen penilaian terburuk adalah terdapatnya instrumen hukum yang dapat memberikan hukuman pidana atau perdata bagi aktivitas daring yang sebenarnya dilindungi oleh standar HAM internasional. Komponen ini hanya mendapat nilai 1/4.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembungkaman ekspresi melalui UU ITE memang terus terjadi. Sepanjang 2022, setidaknya terjadi 97 kasus pemidanaan terhadap ekspresi di ranah digital dengan jumlah terlapor sebanyak 107 orang. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu sebanyak 30 kasus dengan 38 korban kriminalisasi. Dilihat dari latar belakangnya, aktivis (16 orang) dan mahasiswa (11 orang) masuk dalam daftar lima korban terbanyak. Sedangkan pelapor mayoritas adalah pimpinan organisasi/institusi yang merasa nama baiknya dicemarkan.

Aktivis lingkungan hidup tidak terkecuali menjadi target dari pasal-pasal bermasalah UU ITE ini. Contohnya kasus Dandhy Dwi Laksono. Ia ditangkap kepolisian pada 27 September 2019 usai dituding melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok. Sebelumnya Dandhy dikenal publik sebagai sutradara film dokumenter Sexy Killers yang ramai dibahas saat Pilpres 2019 karena menyebut beberapa politikus terlibat dalam kerusakan lingkungan akibat industri pertambangan perusahaan miliknya.

Pejuang lingkungan lainnya adalah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Maret 2022. Sebelumnya, dalam sebuah video podcast yang tayang di YouTube, mereka menyebut keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam operasi bisnis militer di Intan Jaya, Papua. Mereka dituntut dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik, Pasal 14 dan 15 UU Peraturan Hukum Pidana tentang berita bohong, dan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan.

Di sisi lain, semakin maraknya misinformasi dan disinformasi juga menjadi tantangan berat yang dapat berdampak pada upaya advokasi isu lingkungan serta demokrasi. Untuk itu san – gat penting memiliki kemampuan untuk memilah informasi termasuk melakukan informasi yang saat ini sangat mudah ditemukan di berbagai kanal digital.

Maraknya serangan terhadap para aktivis dan masyarakat awam ini disebabkan oleh cel – ah-celah dalam peraturan hukum yang ada. Pasal berita bohong, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik menjadi trisula ampuh untuk membungkam suara kritis dan aktiv – isme digital. Maka, modul ini bertujuan untuk membekali para peserta mengenai etika-etika dalam melakukan kampanye di media sosial. Termasuk di dalamnya, mengenai fact-checking untuk kampanye yang dilakukan berbasis bukti sebagai salah satu cara untuk meminimalisasi risiko kriminalisasi.

TUJUAN

- Peserta memahami etika dalam melakukan kampanye digital di Indonesia;

- Peserta memahami instrumen hukum dan regulasi yang berkaitan dengan kampanye digital di Indonesia, termasuk UU ITE dan KUHP;

- Peserta memahami cara melakukan pemeriksaan fakta (fact checking)

POKOK BAHASAN

- Instrumen hukum dan regulasi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kebe – basan berekspresi, termasuk UU ITE, dan KUHP;

- Rekomendasi untuk menghindari jeratan instrumen hukum dan regulasi yang men – gancam kebebasan berekspresi;

- Cara melakukan pemeriksaan fakta (fact checking).

OUTPUT

- Peserta dapat mengidentifikasi risiko hukum dalam aktivisme digital yang sebelumnya pernah dilakukan;

- Peserta mampu membuat perencanaan sederhana mengenai metode aktivisme digital yang rendah risiko jeratan instrumen hukum;

- Peserta mampu melakukan fact checking terhadap setidaknya 3 studi kasus dengan melakukan verifikasi sumber dan menggunakan platform pemeriksa fakta.

METODE

- Fasilitator harap memerhatikan sejumlah prinsip dalam menerapkan modul ini:

- Apresiatif. Menghargai perbedaan pendapat dan mengapresiasi peserta secara setara

- Inklusi. Memastikan setiap peserta dalam ruang pelatihan mendapatkan akses informasi yang sama dengan memerhatikan kebutuhan khusus yang diperlukan

- Fleksibel. Modul ini dapat digunakan dengan menyesuaikan konteks kelompok sasaran dan situasi sosial sekitarnya

- Bentuk ruangan dengan melingkar atau U-Shape sehingga fasilitator dapat bertemu mata dengan seluruh peserta

- Pelatihan akan menggunakan metode aktivitas individu, kelompok dan diskusi

- Refleksi diperlukan untuk mendapatkan feedback terhadap pelatihan dan modul

RINCIAN WAKTU

| Durasi | Materi | Metode |

|---|---|---|

| 5 menit | Perkenalan | Story telling |

| 5 menit | Sesi berbagi peserta | Sharing dari salah satu kelompok kecil. Ini adalah ajang latihan bagi peserta. Peserta sudah terbagi. Akan diusahakan tema di sesi ini tentang misinformasi/disinformasi. |

| 45 menit | Pembahasan materi terkait kerangka hukum dan mis/disinformasi | Ceramah dan aktivitas individual |

| 15 menit | Praktik pemeriksaan fakta | Aktivitas kelompok |

| 15 menit | Presentasi dan diskusi | Pemaparan dan diskusi |

| 5 menit | Penutupan dan refleksi | Story telling |

PERALATAN

- Sticky notes

- Kertas plano (kertas flip chart)

- Spidol besar dan kecil

- Selotip kertas

- Print out studi kasus

- Materi presentasi

- Perangkat dasar: laptop, proyektor, sound system, internet

LANGKAH-LANGKAH

1. Perkenalan (5 menit)

- Fasilitator akan memperkenalkan terkait tujuan dan pokok bahasan modul

2. Sharing dari peserta terkait etika media sosial dan mis/disinformasi (5 menit)

- Sesi akan diawali dengan menguji pengetahuan awal peserta terkait etika media sosial dan mis/disinformasi

- Sekitar 2-3 peserta secara sukarela menjawab pertanyaan berikut:

- “Apa yang diketahui terkait etika media sosial dan dampaknya jika tidak menerapkan etika dalam beraktivitas di dunia digital?”

| Tips Menggunakan Medsos agar terhindar dari risiko hukum: 1. Pahami regulasi yang ada dan hindari perbuatan yang dilarang 2. Cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan (share) ke publik 3. Berhati-hati dalam memposting hal-hal atau data yang bersifat pribadi. |

|---|

3. Pembahasan materi terkait kerangka hukum dan mis/disinformasi (45 menit)

A. Netiket

Seperti menjalani kehidupan di dunia nyata, beraktivitas di internet dan media sosial juga membutuhkan etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Selait itu, ada juga etiket yang berarti tata cara (adat sopan santun, dsb) dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusianya.

Jika kita kaitkan etika dan aktivitas online, hal ini terkait dengan segala hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakunya untuk memastikan bahwa dunia maya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk setiap orang. Dilansir dari verywellmind.com, setidaknya ada 10 aturan dasar dalam berinternet atau disebut dengan netiquette atau netiket.

- Warganet Juga Manusia: Jangan lupa, orang yang membaca kontenmu adalah ma – nusia juga yang punya perasaan. Jadi, jangan membuat kontn yang akan mempermalukan orang lain. Sebelum mengunggah sesuatu di Internet, tanyakan pada diri sendiri, “Apakah saya akan nyaman jika orang lain membuat konten ini untuk saya?”

- Patuhi Standard Perilaku: Standard perilaku online sama dengan kehidupan nyata, seperti saling menghargai pendapat orang lain, dan jangan melanggar hukum.

- Tahu di mana Anda berada: Setiap situs atau forum online biasanya punya aturan main. Maka, taati aturan tersebut. Baca dulu aturan sebelum gabung atau mendaft – ar di berbagai aplikasi dan forum digital.

- Hormati waktu dan bandwidth orang lain: Unggahlah konten yang sesuai dengan grup diskusi. Jadikan komunikasi tertulis yang bermakna dan to the point, serta per – hatikan jika mengunggah konten atau lampiran yang mungkin membutuhkan waktu lama untuk diunduh.

- Jadikan diri Anda terlihat baik saat online: Sebisa mungkin cek tata bahasa dan ejaan sebelum posting. Pahami yang ditulis dan pastikan ia masuk akal, termasuk jangan membagikan informasi bohong atau berbahaya.

- Berbagi pengetahuan sebagai ahli: Bagikan pengetahuan dan wawasanmu, serta jadikan internet sebagai tempat yang bermanfaat untuk berbagi ilmu dan penge – tahuan, dan bukan sebaliknya dengan membagikan ujaran kebencian atau konten negatif lainnya.

- Kendalikan diri: Jangan posting apa pun dalam keadaan marah, misalnya membuat konten atau kirim komentar yang bernada amarah tinggi. Jangan pula ragu minta maaf jika Anda keliru atau menginggung perasaan orang lain saat beraktivitas on – line.

- Hormati privasi orang lain: Jangan baca email, pesan, atau inboks pribadi orang lain. Sama seperti Anda mengharapkan orang lain untuk menghormati privasi Anda, Anda juga harus menghormati privasi orang lain. Pastikan untuk berhati-hati saat memutuskan untuk berdiskusi topik privat dan sensitif.

- Jangan menyalahgunakan kekuasaan: Seperti halnya dalam situasi tatap muka, ada orang-orang di dunia maya yang memiliki “kekuatan” lebih dari yang lain. Jika Anda bagian dari orang-orang tersebut, tetaplah rendah hati dan jangan memanfaatkan kekuasaan untuk menyakiti pihak lain.

- Maafkan kesalahan orang lain: Jika orang lain salah, maafkanlah. Tidak semua orang memiliki jumlah pengalaman yang sama bekerja di dunia maya.

B. Kerangka hukum dan etika di media sosial

Salah satu bagian dari dari etiket di internet adalah memastikan konten yang kita unggah, atau kegiatan online kita tidak melanggar hukum. Untuk itu, sangat penting untuk kita memahami berbagai kerangka hukum di Indonesia yang dapat mengatur aktivitas kita di dunia maya, supaya dapat menghindarkan diri kita dari risiko dan jerat pidana.

| Pasal dan UU | Bunyi dan konten yang dilarang |

|---|---|

| UU ITE No. 19 Tahun 2016 | |

| Pasal 27 ayat (1) | melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. |

| Pasal 27 ayat (2) | melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. |

| Pasal 27 ayat (3) | melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. |

| Pasal 27 ayat (4) | melarang setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. |

| Pasal 28 ayat (1) | melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. |

| Pasal 28 ayat (2) | melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). |

| Pasal 29 | melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. |

| UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pertaturan Hukum Pidana | |

| Pasal 14 ayat (1) | melarang setiap orang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. |

| Pasal 14 ayat (2) | melarang setiap orang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. |

| Pasal 15 | melarang setiap orang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. |

| KUHP lama | |

| Pasal 390 | melarang setiap orang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. |

| Pasal 310 Ayat (1) | Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. |

| Pasal 310 Ayat (2) | Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. |

| KUHP UU No.1 tahun 2023 | |

| Pasal 263 Ayat (1) | Melarang setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. |

| Pasal 263 Ayat (2) | Melarang setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV |

| Pasal 264 | Melarang setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. |

- C. Pembahasan gangguan informasi (misinformasi, disinformasi, malinformasi)

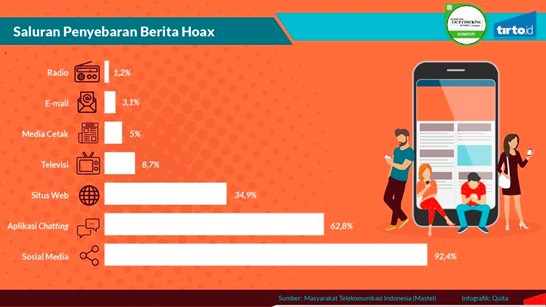

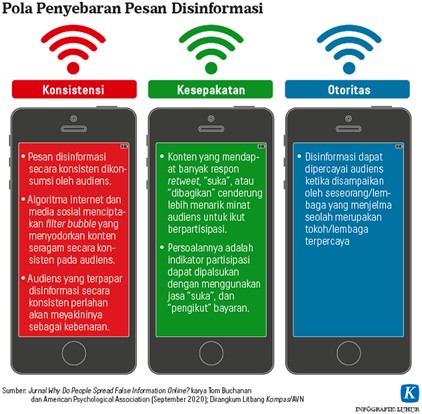

Salah satu kewajiban kita sebagai pengguna media sosial dan internet adalah menjaga dunia maya untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua penggunanya. Beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah untuk memastikan segala informasi dan konten yang kita unggah merupakan konten yang positif dan bermanfaat, serta tidak akan mengandung risiko yang mungkin berbahaya bagi pihak lain. Hal yang saat ini sedang marak terjadi dan cukup berbahaya adalah semakin maraknya penyebaran hoaks dan gangguan/kekacauan informasi, seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

- Pengertian misinformasi, disinformasi, dan disinformasi

- Pola penyebaran mis/disinformasi

- Dampak dari gangguan informasi

- Hoaks dapat berdampak pada hak asasi manusia

Hak asasi manusia bersifat interdependen dan interrelated, artinya saling tergantung dan terhubung satu sama lain. Gangguan terhadap hak atas informasi dapat berdampak pada hak lainnya, seperti hak untuk hidup. Contoh: Masifnya hoaks (termasuk yang disponsori militer) di Facebook telah menyebabkan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar pada tahun 2017 dan 2018. - Hoaks dapat merusak proses demokrasi

Agar capaian dari proses demokrasi dapat berkualitas, masyarakat harus mendapatkan informasi yang valid dan kredibel tentang partai politik maupun individu yang berkontestasi. Hoaks dapat merusak integritas demokrasi, termasuk Pemilu sebagai instrumen proseduralnya.

Contoh: Hoaks yang digunakan oleh kelompok pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto selama Pemilu 2019 menyebabkan polarisasi yang luar biasa di akar rumput. Puncaknya, 6 orang tewas usai kerusuhan 21-22 Mei di Bawaslu. - Hoaks dapat merusak/merugikan masyarakat

Istilah klasik seperti “kabar burung” yang dulu penyebarannya dari mulut ke mulut, kini difasilitasi oleh media sosial dan aplikasi perpesanan instan. Dampak dari digitalisasi kabar burung ini juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Contoh: Hoaks mengenai penculikan anak yang menyebabkan masyarakat takut untuk keluar rumah. Hoaks telur ayam palsu dari Tiongkok yang menyebabkan kerugian peternak ayam. - Hoaks dapat terus menyebar/melekat di pikiran orang

Akhirnya, hoaks dapat berujung pada stigmatisasi terhadap sesuatu.

Contoh: Hoaks tentang vaksin dan pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat melakukan kekerasan dan pengusiran terhadap petugas vaksin. Tindakan ini tidak terlepas dari beragam hoaks bahwa imunisasi dan vaksin merupakan metode penyebaran virus yang telah beredar sebelumnya.

- Hoaks dapat berdampak pada hak asasi manusia

- Metode pemeriksaan fakta

Sebelum meluncurkan kampanye, organisasi masyarakat sipil perlu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan fakta. Pemeriksaan fakta penting untuk memastikan bahan baku yang digunakan dalam kampanye berbasis bukti (evidence-based). Bukti yang menjadi bahan kampanye merupakan modal penting untuk dapat bernegosiasi dan mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan. Selain itu, bahan kampanye yang sudah melalui pemeriksaan fakta juga dapat menghindari serangan balik terhadap organisasi, baik berupa perusakan reputasi maupun tuntutan hukum.

a. Pilar kunci verifikasi informasi digital

Menurut First Draft (2019), ada lima pilar sebagai kunci untuk memverifikasi informasi digital, yakni:

- Asal konten (provenance)

Dalam pilar ini, penting bagi untuk mencari atau menemukan akun, artikel atau konten aslinya. Dengan demikian kita bisa membandingkan antara konten yang asli dengan informasi yang beredar. Dalam beberapa kasus, hoaks yang beredar biasanya dengan menghilangkan atau mengubah konten aslinya. - Sumber (source) Selain menemukan konten aslinya, kita juga perlu menganalisis siapa sebenarnya yang menyebarkan kabar palsu tersebut. Sebagai contoh dalam isu pemanasan global, seringkali informasi palsu atau menyesatkan disebarkan oleh mereka yang tidak percaya akan adanya krisis iklim, atau bagian dari pihak yang ikut merusak lingkungan. Misalnya, penelitian dari Universitas Boston pada 2022 menemukan dari 22.000 tweet disinformasi mengenai perubahan iklim, 60 akun teridentifikasi didanai oleh ExxonMobil, yaitu perusahaan minyak dan gas raksasa.6 Kita bisa mengetahui latar belakang pembuat atau penyebar informasi tersebut dari unggahan di media sosialnya, pemberitaan media atau jejaring yang mereka ikuti.

- Waktu (date)

Penelusuran terkait waktu penting dilakukan, mulai kapan akun atau website yang menyebarkan informasi palsu itu dibuat, kapan peristiwa sebenarnya terjadi, dan kapan informasi palsu itu menyebar. Seringkali situs atau akun penyebar hoaks baru dibuat untuk menyebarkan isu tertentu. Contoh lain, peristiwa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, diedarkan ulang dalam peristiwa terkini. - Lokasi (location)

Memastikan di mana akun atau situs dibuat, atau konten diambil, seringkali bermanfaat untuk memperkuat fakta-fakta. Dalam beberapa contoh misinformasi, peristiwa yang sebenarnya terjadi di kota atau negara A, seringkali diklaim di negara atau kota B. Oleh karena itu, memeriksa kepastian mengenai lokasi cukup penting untuk menemukan konteks peristiwa sebenarnya. - Motivasi

Mengetahui apa motivasi dari akun, situs atau konten yang dibuat bisa dilihat dari

isi narasi. Misalnya, narasi palsu tentang produk tertentu, terkait dengan motivasi untuk mencari keuntungan. Narasi terkait dampak positif kebun sawit, dapat mengandung motivasi agar banyak orang mendukung pembukaan lahan baru untuk kebun sawit. Misalnya, kampanye “Sawit Oke” yang diluncurkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Ilmu Pertanian Indonesia (APTS-IPI)7 tidak dapat dilepaskan dari kepentingan asosiasi tersebut. Jika lahan baru sawit diperbanyak, maka lapangan pekerjaan bagi lulusan Ilmu Pertanian akan bertambah, yang nantinya juga berdampak pada peningkatan jumlah mahasiswa yang masuk ke jurusan pertanian. Dengan menganalisis motivasi tersebut, Anda dapat memahami apa tujuan informasi tersebut dibuat atau disebarkan.

b. Kanal dan platform pemeriksan fakta

Saat ini, sudah banyak organisasi atau institusi yang menyediakan platform untuk memudahkan proses pemeriksaan fakta. Berikut adalah sejumlah kanal cek fakta milik organisasi anggota International Fact Checking Network (IFCN) di Indonesia:

1. Mafindo : https://turnbackhoax.id/

2. Tempo : https://cekfakta.tempo.co/

3. Kompas : https://cekfakta.kompas.com/

4. Liputan6 : https://www.liputan6.com/cek-fakta

5. Tirto : https://tirto.id/

6. Suara : https://www.suara.com/cekfakta

Selain kanal-kanal di atas, kita juga bisa mengakses situs: http://cekfakta.com, kanal yang merupakan hasil kolaborasi AJI, AMSI, Mafindo beserta 24 media di Indonesia. Kanal ini didirikan pada 2018, berisi dokumentasi seluruh hasil pemeriksaan fakta oleh media-media yang berkolaborasi di dalamnya.

Ada banyak cara untuk mendapatkan artikel cek fakta, selain mengakses dari masing-masing situs tersebut. Berikut ini tips sederhana yang bisa dilakukan:

- Gunakan kata kunci lalu telusuri di mesin pencari. Misalnya saat beredar kabar terjadi tsunami dan gelombang tinggi di Yogyakarta, Anda tinggal mengetik kata kunci: tsunami di Yogyakarta ke mesin pencari seperti Google. Mesin pencari akan membawa Anda ke sejumlah artikel pemeriksaan fakta.

- Google juga menyediakan mesin pencari khusus untuk artikel cek fakta di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Masukkan kata kunci ke tautan: https://toolbox.google. com/factcheck/explorer.

- Melalui chatbot Whatsapp. Beberapa organisasi telah menyediakan chatbot bagi publik untuk melaporkan sebuah informasi atau mendapatkan artikel cek fakta. Chatbot Mafindo: 0896-8006-0088 / 0859-2160-0500 Chatbot Liputan6: 0811-9787-670 Chatbot Tempo: 081-3157-77057

- Dalam kasus memeriksa foto, Anda dapat menggunakan Google Reverse Image. Caranya cukup melakukan pencarian berdasarkan foto melalui https://images.google. com/ untuk mengetahui sumber dari foto tersebut.

4. Praktik pemeriksaan fakta (15 menit)

- Peserta dibagi dalam 3-4 kelompok kecil (masing-masing kelompok terdiri atas 3-5 orang)

- Setiap kelompok dibagikan print out studi kasus yang perlu dicek apakah kasus tersebut sesuai fakta atau merupakan mis/disinformasi

- Setiap kelompok melakukan praktik pemeriksaan fakta melalui platform pemeriksa fakta dan chatbot/hotline

- Jika ternyata mis/disinformasi, setiap kelompok harus mengolah kampanye/berita dengan memperhatikan etika media sosial

- Hasilnya ditulis dalam sticky notes yang ditempel di kertas flipchart untuk dipresentasikan

5. Presentasi dan diskusi (15 menit)

- Setiap kelompok mempresentasikan hasil dari praktik pemeriksaan fakta masing-masing kelompok antara 3-5 menit

6. Penutupan dan refleksi (5 menit)

- Pada akhir kegiatan, 2-3 peserta secara sukarela memberikan pendapatnya terkait keseluruhan sesi dan pengalaman dalam memeriksa fakta, serta bagaimana mereka akan menerapkan etika media sosial dalam kehidupan sehari-hari

Contoh kasus 1:

Anda menerima pesan berantai di Whatsapp yang berisi informasi bahwa ada harimau yang tertangkap kamera sedang melintas di hutan jati di Blora. Pesan tersebut mengandung tautan menuju konten YouTube https://youtube.com/shorts/WlbWT3Ppn4A dengan judul “HARIMAU MENAMPAKKAN DIRI DI HUTAN JATI.!!! BLORA. PUNYAA..”

Bagaimana cara Anda untuk mengecek apakah video itu benar atau salah? Hal apa saja yang membuat Anda yakin bahwa pesan tersebut benar atau salah?

Tuliskan langkah-langkah yang Anda lakukan dalam sticky notes, serta tuliskan hasil dari analisis yang anda temukan setelah melakukan verifikasi fakta pada pesan tersebut.

Contoh kasus 2:

Salah seorang teman Anda membagikan postingan di Facebook terkait 11 Perusahaan perusak lingkungan yang diberikan hukuman oleh pemerintah. Postingan tersebut mencantumkan link berikut: https://www.wowindonesia.id/news/10339968467/tegaspemerintah-sanksi-11-perusahaan-penyumbang-polusi-udara.

Bagaimana cara Anda untuk mengecek apakah pesan itu benar atau salah? Hal apa saja yang membuat Anda yakin bahwa pesan tersebut benar atau salah?

Tuliskan langkah-langkah yang Anda lakukan dalam sticky notes, serta tuliskan hasil dari analisis yang anda temukan setelah melakukan verifikasi fakta pada pesan tersebut.

Contoh kasus 3:

Salah satu akun yang Anda ikuti mempublikasikan konten terkait polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Berbagai pendapat muncul yang menyatakan bahwa informasi itu hoaks, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut benar.

Bagaimana cara Anda untuk mengecek apakah konten terkait PLTU penyebab polusi udara di Jakarta itu benar atau salah? Hal apa saja yang membuat Anda yakin bahwa pesan tersebut benar atau salah?

Tuliskan langkah-langkah yang Anda lakukan dalam sticky notes, serta tuliskan hasil dari analisis yang anda temukan setelah melakukan verifikasi fakta pada pesan tersebut.

Contoh kasus 4:

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama “Kalimantan Barat” yang menyertakan gambar hutan gundul yang diklaim terletak di Kalimantan Barat. Postingan yang disukai 707 akun dan dibagikan sebanyak 1.525 kali, diketahui bukan akun resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Captionnya:

Tanah air beta

Dari siapa untuk siapa?

Gambar tersebut disertai 2 foto berikut:

https://bit.ly/LatihanEtikaMedsos

Bagaimana cara Anda untuk mengecek kebenaran dari unggahan tersebut? Hal apa saja yang membuat Anda yakin bahwa foto tersebut adalah foto asli dari hutan Kalimantan Barat yang gundul?

Tuliskan langkah-langkah yang Anda lakukan dalam sticky notes, serta tuliskan hasil dari analisis yang anda temukan setelah melakukan verifikasi fakta pada pesan tersebut.

REFERENSI

- https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023

- https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2022

- . https://safenet.or.id/id/2023/03/safenet-pemenuhan-hak-hak-digital-di-indonesia-kian-memburuk/

- https://news.detik.com/berita/d-4723837/ini-cuitan-soal-papua-yang-bikin-dandhy-laksono-jadi-tersangka

- https://tirto.id/rangkuman-kasus-haris-fatia-luhut-dan-hasil-sidang-terkini-gLC4

- https://www.bu.edu/articles/2023/tweets-ads-and-lies-researchers-are-fighting-againstclimate-misinformation/

- https://www.infosawit.com/2023/08/22/apts-ipi-luncurkan-sawit-oke-bentuk-kampanye-positif-sawit/

BAHAN BACAAN

- https://www.unesco.or.id/publication/JurnalismeBeritaPalsuDisinformasiKonteksIndonesia.pdf

- https://aji.or.id/upload/article_doc/MODUL_Literasi_Digital_untuk_Perguruan_Tinggi-compressed.pdf

- https://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia-digital